Siena Jazz University - Marzo 2017

Il Suono Prima Di Tutto

di Giuseppe sardina

Nel marzo 2017 Giuseppe Sardina, studente alla Siena Jazz University, ha intervistato Alessio per una tesi di laurea dedicata al suono, in particolare al ruolo del timbro e del colore sonoro nel jazz e nelle musiche di ricerca in generale.

Di seguito l'intervista completa. Per la discussione della tesi Alessio ha appositamente realizzato un video visionabile qui. La tesi completa è consultabile qui.

D - Parlami del tuo percorso musicale, della tua concezione di improvvisazione, di come e quando è nato il tuo amore per la musica improvvisata e la ricerca in senso lato descrivendomi i passaggi chiave che ti hanno portato alla tua attuale identità artistica, quindi, parlami dei tuoi ultimi lavori e delle tue ultime ricerche attraverso le quali si manifesta questa identità.

R - La mia avventura nella musica comincia con l’heavy metal e con il rock “pesante” in generale. Ho poi scoperto il prog-rock di Rush e Yes e successivamente la fusion e il jazz. Sono sempre stato un ascoltatore piuttosto onnivoro e, fatta eccezione per le forme musicali più mainstream che non mi interessavano granché o che fruivo mio malgrado via radio o tv, mi sono appassionato a molti generi musicali: dalla musica etnica a quella classica di stampo contemporaneo, dalla vulcanica produzione di Frank Zappa alla musica elettronica ed elettroacustica. Suonando un po’ tutte queste cose ho sviluppato una relazione molto forte con la batteria e la percussione, una sorta di piacevole dipendenza (per dirla all’americana una sustained obsession) che era allo stesso tempo nutrimento per l’anima e vero e proprio piacere fisico. Questa immersività è poi risultata fondamentale anche per lo sviluppo della curiosità che è stata da traino per la ricerca timbrica, linguistica ed ergonomica che ho messo in atto negli anni a seguire: mi piaceva suonare, riflettere su ciò che suonavo, manipolare fisicamente lo strumento, customizzarlo e alterarlo allo scopo di ricostruire il mio legame con esso attraverso nuovi gesti e nuove sonorità. Mi appassionava l’idea del rifiuto di soluzioni etero imposte, che si trattasse di musica da suonare o della semplice configurazione di un drumset.

Mi sono avvicinato all’improvvisazione attraverso il jazz, ovviamente, anche se sia la fusion che un certo tipo di prog-rock, ognuno a proprio modo, consentivano momenti di creazione istantanea. Pure tanta musica da camera che mi sono trovato a suonare includeva sezioni aleatorie che permettevano una se pur breve possibilità espressiva più personalizzata. Se devo però pensare all’improvvisazione come concetto tout court ritorno inevitabilmente al momento in cui ho scoperto i batteristi che suonavano free form, sia i musicisti legati al free jazz afroamericano (Andrew Cyrille, Milford Graves, Rashied Ali, Sunny Murray, Don Moye) che i drummer europei più legati a forme e linguaggi non direttamente riconducibili al jazz (Pierre Favre, Tony Oxley, Han Bennink, Gunther Sommer, Paul Lytton, Paul Lovens). I batteristi che però più di ogni altro mi hanno influenzato sono stati Terry Bozzio e Pete Zeldman, poiché combinavano le istanze di ribellione sonora e concettuale dei musicisti che ti ho appena elencato con caratteristiche stilistiche e di linguaggio che non disdegnavano il rock, la fusion e pure certa musica del Novecento.

Aldilà del percorso puramente batteristico e orientato alla solo performance negli anni ho avuto occasione di suonare con tanti musicisti di grande valore. Da sideman ho suonato molto jazz, in piccolo gruppo e big band, mentre da leader ho optato per progetti legati all’improvvisazione, alla sperimentazione, a organici e sonorità atipici. I miei ultimi progetti discografici (cito Ninshubar del 2013 - qui) rappresentano un punto d’arrivo speciale, almeno dal mio punto di vista: l’ibridazione ritmica, timbrica e formale fra l’acustica e l’elettronica, una proposta di scenari sonici potenti ed estremamente elaborati, masse sonore che si spostano, scartano all’improvviso, insiemi ritmici inediti e frastagliati costituiti da particelle acustiche ed elettroniche, in un continuo procedere fra futuro e memoria. L’idea è quella di incastonare l’improvvisazione in strutture e contesti iper-elaborati senza mai indebolire il concetto del suono, del timbro, del colore, anche da un punto di vista complessivo.

D - Chi sono e sono stati i tuoi artisti di riferimento, le tue muse, i tuoi “eroi” e chi i tuoi maestri e mentori?

R - Sono stati e sono tantissimi. La musica che oggi preferisco ascoltare è un mix di elettronica, elettroacustica, new jazz e ovviamente tutto ciò che ruota intorno alla percussione: se devo fare nomi ti dico Tim Berne, Steve Lehman, Dan Weiss, Steve Coleman, Ben Monder, The Bad Plus, Tigran Hamasyan per il jazz di oggi; Alva Noto, Scott Gibbons, Ryoji Ikeda, Richard Chartier, Jacob Kirkegaard, Miky Yui e Maja Ratkje per la musica elettronica ed elettroacustica; tanta musica etnica, percussiva e non; tutte le solo performance batteristiche in cui mi imbatto.

Negli anni le figure che mi hanno aiutano a compiere veri e propri balzi in avanti sono state anch’esse numerose. Di sicuro Diamanda Galàs per la straordinaria vocalità ma anche per la personalità e il coraggio; Terry Bozzio per la capacità di aver riunito tantissime innovazioni o quanto meno proposte davvero personali nella sua dimensione di solo drummer; Pete Zeldman, uno dei batteristi più misconosciuti e sottovalutati della storia, che grazie al suo cd Other Not Elsewhere del 1991 mi ha spalancato un universo davvero unico per linguaggi e potenzialità batteristiche; Steve Coleman per aver creato un modo nuovo di concepire e suonare il jazz influenzando gran parte di quello che si suona oggi; Tim Berne per le stesse ragioni che ho scritto per Steve Coleman; e poi tanto cinema, teatro, filosofia e molto altro.

D - Cos’è per te la ricerca timbrica, che ruolo ha avuto nella tua formazione artistica e che ruolo occupa oggi nei tuoi lavori?

R - La curiosità per il suono, il colore o il timbro è qualcosa che ho sempre avuto. Credo che molto dipenda dalla natura della percussione, dal fatto che esistono così tanti strumenti ognuno con le sue caratteristiche specifiche, sia legate alla costruzione che alle tecniche necessarie per suonarli. Lavorare all’alterazione dei parametri espressivi della batteria è stato un processo spontaneo figlio di un ragionamento assai semplice: non capivo perché dovessimo suonare tutti con gli stessi strumenti, con le medesime configurazioni strumentali, con gli stessi fusti e gli stessi piatti. Ovviamente, rispetto a qualche anno fa, le cose sono molto cambiate: adesso persino i batteristi che lavorano con le mega star del pop hanno set molto particolari e le aziende più grandi hanno inserito nelle loro linee produttive tamburi realizzati con legni particolari e piatti preparati o alterati, facendo diventare mainstream qualcosa che sembrava appartenere ad avamposti creativi decisamente più interessanti: il risultato è che si sentono timbri che una volta potevano sembrare ricercati o quantomeno alternativi anche in contesti sonori che alternativi proprio non sono. Credo che tutto ciò complichi molto le cose: per un musicista che si muova su coordinate non massificate la possibilità di far arrivare un messaggio “altro”, un’idea che possano esistere timbri diciamo più intimi di altri, meno dozzinali e per questo più preziosi, suoni che scaturiscano da stati d’animo non necessariamente mercificati, si è senz’altro ridotta.

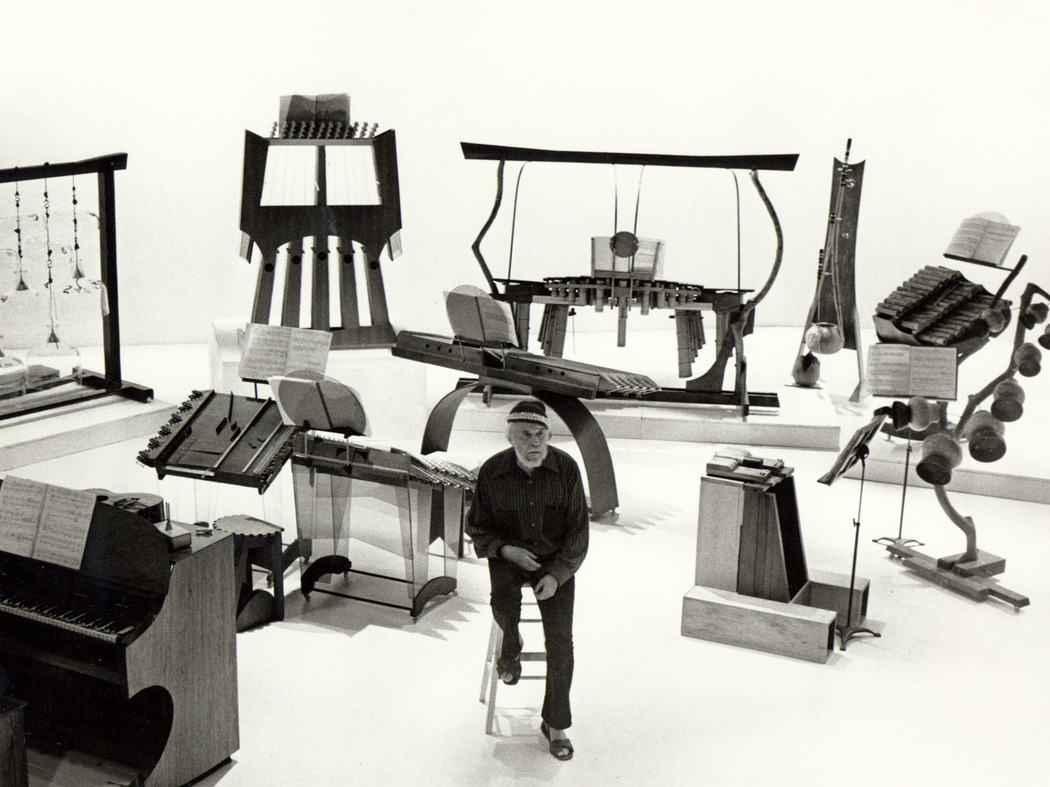

Per l’elaborazione del mio drumset ho sempre prediletto soluzioni timbriche che partissero da strumenti “conclamati”: per dirla un po’ meglio, non sono mai stato un fan dell’objet trouvé. Non che ci fosse niente di male a stropicciare un foglio di carta o a strisciare qualcosa sul rullante, ci mancherebbe: se il contesto è forte qualsiasi suono acquista valore, oltre al fatto che ci sono stati grandi batteristi che ci hanno emozionato proprio con approcci fondati su una certa, magari solo apparente, naiveté. E’ che per me l’idea della determinazione, della cernita, del setaccio, di una scelta forte e motivata e della conseguente reciprocità che si sviluppa con uno strumento frequentandolo a lungo è stata davvero troppo forte, predominando su tutto il resto. Anche in questo caso le influenze sono state tante: penso a John Cage e ai suoi prepared pianos, a Harry Partch con i suoi strumenti inventati, alle vibrazioni della percussione africana, alla ritualità con cui molte percussioni vengono impiegate nei loro rispettivi contesti culturali. L’ultimo set della mia The Metalanguage Unit, lo strumento che suono, è formato da fusti Sonor SQ2, che a mio avviso rappresentano il top della qualità costruttiva. Li ho scelti, oltre perché sono da sempre un fan degli strumenti Sonor, proprio per le ragioni che ti ho appena descritto: incarnano perfettamente ciò che cerco, la techné al suo livello più alto messa a disposizione della creatività più esigente, la tecnologia costruttiva che supporta qualsiasi desiderio timbrico o coloristico possibile.

Ti ho poi già descritto come negli ultimi lavori da me realizzati abbia optato per una forma di ibridazione fra acustica ed elettronica figlia di scelte musicali, certo, ma assolutamente anche coloristiche e di significato. Grazie a questo processo di incastonamento, di forgia quasi fisica del suono, di allucinata costituzione di mosaici sonici ma pure linguistici, assemblo un suono complessivo che è selvaggio ma anche raffinato: nel feroce desiderio di dettagliare, di significare attraverso la ri-contestualizzazione elementi sonori solo apparentemente spuri esalto l’importanza del timbro, della sua specificità e unicità, rendendolo ancora più molteplice e plurale.

D - Descrivimi il o i tuoi set, come si è sviluppata la tua “tavolozza timbrica” e come sei approdato al/ai set che suoni oggi.

R - Su un piano generale posso dirti che il viaggio che mi ha condotto a suonare The Metalanguage Unit, batteria che da anni personalizzo e customizzo in ogni modo, è stato lungo e appassionante. “Unità di metalinguaggio” mi sembrava un nome adatto a uno strumento che dovesse trascendere la mera dimensione di oggetto: doveva divenire una scultura sonora, un temenos, uno spazio speciale, insomma: sacralizzato, ritualizzato, atto alla creazione di musica personale. L’idea di un meta-linguaggio, di lavorare cioè a un linguaggio particolare, esclusivo poiché possibile solo ed esclusivamente grazie a uno strumento specifico mi ha sempre intrigato moltissimo. Ho cominciato semplicemente ad alterare la mia batteria, una splendida Sonor Hilite, da un punto di vista del set up: nelle foto che documentano i primi esperimenti sembra esplosa, come se un immaginario ordigno fosse stato deposto sul rullante e come se il desiderio di distruzione e ricostruzione che sentivo così impellente si fosse davvero trasferito sul piano fisico, della disposizione dei vari strumenti nello spazio. Negli anni ho proseguito optando per fusti di misure non comuni, piatti preparati (nell’accezione cageana del termine), strumenti che fossero particolari già in partenza, idiofoni o membranofoni che recassero in sé un potenziale espressivo forte e unico. Nella penultima versione di The Metalanguage Unit, però, l’aspetto legato alla presenza scultorea dello strumento aveva preso troppo il sopravvento: la batteria era magnifica, potentissima e fascinosa da suonare, e mi duole non possedere fotografie di quel set. Lo strumento era stato letteralmente ricostruito su una pedana speciale ma tutto, però, era diventato troppo complicato, sia per la gestione fisica degli strumenti che componevano il set che, più importante, per l’esecuzione musicale vera e propria. Oggi, nella sua ultima versione, ho semplificato un po’ la cosa, recuperando anche dei meccanismi ergonomici più classicamente batteristici: lo strumento è sempre piuttosto esteso, tantissimi pedali (fra cui anche diversi prototipi), percussioni metalliche, apparati meccanici e quant’altro, ma con un set up meno imponente del passato.

Le tecniche assemblative che adopero oggi nella mia attività di compositore elettroacustico sono assolutamente legate al desiderio di esaltare il timbro, di creare scenari sonici unici, di fondere particelle di suono di sintesi con gli elementi acustici più svariati, allineando il tutto secondo una coerenza formale figlia delle mie idee musicali. La forgia del suono, la possibilità di scolpire letteralmente gli elementi sonici più svariati, l’impatto enorme che questo processo ha sul linguaggio, sulla sintassi musicale, hanno sul me compositore un effetto quasi ipnotico. La controindicazione è legata alla tempistica: elaborare mosaici di suono molto dettagliati, che respirino organicamente, scartino all’improvviso, costituiscano efficace metafora di un certo horror pleni contemporaneo (e sull’effetto che ha sulle componenti più delicate delle nostre anime) richiede un lavoro lungo e paziente, ma a me sembra che ne valga la pena.

D - In particolare mi interessava sapere se la tua esplorazione, la tua espansione sonora, sia stata maggiormente frutto di ricerca solitaria in “intimità” col proprio strumento o di intuizioni, prove ed esperimenti “azzardati” estemporaneamente durante esibizioni, concerti, spettacoli live e registrazioni, quindi dettati dall’atmosfera, dall’energia del momento, dell’istante, dagli stimoli provenienti dai musicisti con i quali suonavi.

R - Credo che l’ispirazione provenga da entrambe le dimensioni, dalla solitaria come dalla condivisa. Ho un carattere tendente all’introversione e perciò sviluppare un rapporto solitario con lo strumento mi è venuto naturale, pensando anche che lo studio profondo, quello che ci fa davvero migliorare tecnicamente, lo si svolge da soli. La solo performance mi ha sempre attratto, l’idea di un concerto retto dalla sola batteria era, per il me ragazzo, qualcosa di esaltante e la storia ce ne ha offerto numerosi esempi. Se pensi poi al supporto che l’elettronica oggi può garantire ecco che le condizioni per elaborare un solo set non sono poi così lontane. Ovviamente ho ricevuto tantissimo da tutti quei musicisti con cui ho incrociato un certo tipo di cammino, quello più motivato e consapevole: dalle collaborazioni come sideman a quelle come leader, cui tenevo e tengo particolarmente. La scelta di musicisti che sentiamo affini è importantissima e non solo per ovvie ragioni artistiche. Per me è sempre un’occasione di ritrovare motivazioni e scopi che mi hanno portato nella musica, che mi hanno condotto sul sentiero che ho percorso: è davvero un feedback irrinunciabile e come ho già detto non soltanto per la musica che si suona ma anche per tutto ciò che ci si riscopre a condividere, passioni, progetti e battaglie. Tutto ciò che menzioni nella tua domanda partecipa, in un modo o nell’altro, a formare la personalità, a setacciare gli elementi più preziosi, a separare ciò che conta da quello che ci interessa di meno. Si tratta di trovare un equilibrio fra tutti gli elementi di cui hai scritto.

D - Pensi che musicisti, intenditori e appassionati di musica siano prevenuti nei confronti della musica detta “sperimentale”, “di ricerca”, “d’avanguardia”? Se si perché secondo te?

R - Mi ha molto divertito leggere una citazione attribuita a Merzbow, uno dei massimi esponenti della noise music giapponese. Quando gli chiedevano come si rapportasse con il fatto che la stragrande maggioranza delle persone potesse ritenere i suoi lavori insopportabili, anche per ragioni non meramente legate al linguaggio della musica in sé (tipo il volume altissimo delle performance, la danza sfrenata e violenta del pubblico che partecipa agli happening), lui rispondeva che non si preoccupava più di tanto poiché provava lo stesso senso di insofferenza per la gran parte della musica mainstream. Per me è un po’ la stessa cosa, quindi mi è difficile risponderti. Da quando orbito attorno a un certa galassia di pensiero musicale ho quasi sempre incontrato musicisti estremamente aperti e ricettivi, preparati e consapevoli, serenamente determinati a dar forma alle loro idee e allo stesso tempo consci delle difficoltà che avrebbero affrontato. Le maggiori forme di prevenzione, di perplessità le ho incontrate all’interno degli istituti musicali ma credo che le ragioni siano più di carattere storico-culturale, politico o manageriale, nel senso di concepire l’educazione musicale soltanto in un modo per il peso che certa storia può avere avuto in determinati contesti culturali, o anche in funzione di una presunta maggior fruibilità della musica. I musicisti o gli addetti ai lavori che tu trovi prevenuti credo che lo siano forse perché si è ancora legati all’idea, antidiluviana, che un musicista che pratica improvvisazione o composizione estemporanea sia tecnicamente non ferrato, non possegga cioè quella destrezza, quel suono, quel grado di virtuosismo che nell’epoca della civiltà dello spettacolo (cito Vargas Llosa), e a me verrebbe addirittura da dire la civiltà dell’intrattenimento, ci si aspetta da qualcuno che sale su un palcoscenico. Da batterista sai benissimo che le cose non stanno così da molto tempo, che anche i drummer più iconoclasti sono in possesso di un bagaglio tecnico forte, magari particolare e personale (evviva!) ma comunque ben radicato nella tradizione formativa del batterismo internazionale.

La questione del pubblico e della sua disponibilità a fruire di determinate proposte sonore, poi, non me la pongo nemmeno: è un fardello davvero enorme per chi voglia impiegare il proprio tempo facendo musica attivamente. Credo che in questo senso siano fondamentali quelle figure di intermediazione che dovrebbero mettere in relazione gli artisti con il pubblico, specie per gli ambiti non commerciali. Persone preparate e magari non troppo carrieriste che, grazie a preparazione e sensibilità, traducano determinate istanze a coloro che desiderino fruire di musica un po’ più articolata. Credo che gli istituti musicali dovrebbero puntare a formare queste categorie professionali piuttosto che continuare a sfornare musicisti su musicisti. In ultima battuta penso comunque che determinate musiche, e coloro che le fanno, debbano accettare quella che Mario Perniola chiama, junghianamente, l’ombra: quella condizione fattiva, cioè, che scaturisce dall’abitare una sorta di underground musicale, una fetta di universo in cui ci siano le condizioni per suonare ciò che sentiamo senza limitazioni, per andare in verticale fin quanto desideriamo. Sembra proprio che Perniola pensasse a certa musica quando definisce l’ombra “detentrice di un sapere e di un sentire cui essa sola può giungere e che scompare quando la piena luce vuole appropriarsene”, aggiungendo che essa “non condivide l’idealizzazione del conflitto e della vittoria implicita nella dialettica: per l’ombra vincere è impossibile e pensare di vincere è ingenuo”.

D - Credi che sia importante un iniziale percorso canonico, tradizionale per intenderci, accademico e non, prima di avvicinarsi per esempio all’improvvisazione totale o più in generale alla musica sperimentale e di ricerca, oppure improvvisazione e ricerca possono anche essere un punto di partenza? Che consiglio daresti quindi ad un giovane musicista che dimostri interesse verso questa musica, che volesse intraprendere o che abbia già mosso i primi passi in quella direzione e, al contrario, che consiglio daresti ad un giovane musicista che invece, per ignoranza o per volontà, non la prenda per niente in considerazione?

R - Difficilissimo rispondere. Ho vissuto i miei anni formativi in maniera gioiosa e viscerale, si è trattato di un cammino molto istintivo, naturale, avvenuto senza imposizioni. Ho iniziato suonando musica piuttosto semplice, mi sono avvicinato poi a musica complessa e strutturata. Inevitabile quindi, in un preciso momento dell’evoluzione artistica, non subire la fascinazione profonda dell’improvvisazione libera, della condivisione dell’atto creativo più spontaneo, della sensazione, emotivamente fortissima, del suono che si manifesta da sé. Ho avuto anche la fortuna di studiare la pratica dell’improvvisazione libera e della composizione istantanea con musicisti bravissimi, performer che avevano anche elaborato dei veri e propri sistemi metodologici per improvvisare, costituiti da tutta una serie di parametri che permettevano di affrontare l’improvvisazione in maniera metodica, anche se ciò può sembrare un ossimoro.

Credo che oggi ci siano tante opzioni per chi voglia studiare musica seriamente, non so se questa cosa sia propriamente un bene ma così è. Ritengo quindi che se un musicista è davvero motivato a percorrere una determinata strada, e lo voglia fare all’interno di un percorso didattico diciamo “ufficiale”, non dovrebbe avere troppa difficoltà a reperire un istituto ben organizzato che possa rispondere a determinate esigenze formative. Potrebbe essere il caso, magari, di riflettere se si abbia poi davvero bisogno di un percorso accademico, fatto spesso di innumerevoli prove d’esame, di verifiche, di griglie operative che, per carità, formano e testano ma allo stesso tempo rischiano di diventare un po’ auto-referenziali, oppure, come ho letto di recente in una bella intervista a Gerald Cleaver che trattava proprio di questi argomenti, trasferirsi in una città in cui c’è una situazione musicale stimolante, utilizzare i soldi per un posto dove dormire e per il cibo e stare a studiare e suonare tutto il giorno.

Da studente ho vissuto entrambi i contesti, scuole specializzate e rigorose ma anche percorsi ribelli e anticonformisti, e sebbene oggi tutta questa ipertrofia della didattica, web compreso, mi sembri isterica e pure un po’ soverchiante credo che sia fondamentale essere aperti e ricettivi, cercare di filtrare con cura, per quanto sia tutt’altro che semplice, ciò che ci smuove per davvero, quello che ci arriva nel profondo. Credo fermamente che si suoni ciò che si è, pregi e difetti inclusi, e che se è vero che possa essere necessario un percorso formativo atto anche solo a scremare le cose che meno ci appassionano, credo che alla fine ci si accasi nei luoghi e negli spazi dell’anima, dove il nostro daimon si sente più a suo agio, protetto ma allo stesso tempo libero di creare con candore e ferocia. Studiare è ovviamente importantissimo, direi fondamentale: farlo più possibile, con entusiasmo e dedizione, immergendosi nella musica ed entrando in simbiosi con il proprio strumento sono esperienze che danno un senso all’esistenza, oltre che risultati importanti sul piano puramente musicale. Alla fine, in ogni caso, sarà il nostro daimon a scegliere per noi.

D - Credi che si dedichi abbastanza spazio oggi nei conservatori e nelle accademie italiane ed europee all’improvvisazione e alla ricerca creativa?

R - Onestamente non conosco in maniera dettagliata le coordinate attraverso cui si snodano i percorsi didattici nelle scuole di cui scrivi. Per quello che so mi sembra di cogliere ancora a tutt’oggi una certa perplessità, a volte direi pure sfiducia se non addirittura aperta ostilità nei confronti di pratiche artistiche ed estetiche (quindi potenzialmente contestualizzabili in percorsi didattici e formativi) legate all’universo dell’improvvisazione totale, della ricerca sonora, timbrica e linguistica. Le motivazioni sul perché questo avvenga mi sono incomprensibili, considerato che siamo nel 2017 e, soprattutto, che non solo la stragrande maggioranza del jazz che viene suonato oggi è permeato, in un modo o nell’altro, da una complessità e un’articolazione figlia anche di pratiche improvvisative e di ricerca che una volta avremmo definito “estreme”, ma pure che i protagonisti del jazz di oggi, quelli che non solo lo innovano ma che si prendono pure la briga di diffonderlo su scala mondiale, per loro stessa ammissione annoverano fra i loro modelli di riferimento anche musicisti che hanno praticato improvvisazione e ricerca creativa ad altissimi livelli.

Su un piano più ampio è probabile che la storica resistenza nei confronti di un certo tipo di pratiche musicali sia anche legata alla politica, intesa coma metodo di controllo sulle persone, come precisa volontà di indirizzare la società (e gli svariati microcosmi in cui essa si frastaglia) in una direzione piuttosto che in un altra per fini puramente di potere. Personalmente mi spiace non ritrovare quasi più all’interno delle scuole di jazz quell’aura di anticonformismo, di ribellione, di anarchia creativa che scoprii quando ci entrai da studente, fuggendo proprio dall’accademia delle scuole di musica classica, ben più regimentate e polverose, e pure dall’egocentrismo superficiale di certa musica rock. Credo che la musica davvero alternativa giunga in maniera molto spontanea a rifiutare la massificazione e non soltanto su un piano artistico, e temo che il rigore compartimentato di certa accademia, con la sua bulimica pulsione di ordine e organizzazione, non sia utile a introdurre nella società un’idea ribelle e plurale del suono, della sua forgia come della sua fruizione.

Tengo però moltissimo a dirti che negli ultimi anni una delle cose che ho più avuto a cuore è stata il cercare di trasmettere il concetto che suonare un certo tipo di musica, anche quella più complessa e sonicamente selvaggia, è innanzitutto un divertimento, una gioia: non solo quindi, citando John Zorn, un “act of necessity” ma pure un “labour of love”. Le numerosissime e variegate istanze meta-musicali che si associano all’improvvisazione radicale, alla ricerca creativa, all’ambito elettro-acustico, alla solo performance è vero che nutrono la musica stessa, la farciscono di sfumature e significati, ma allo stesso tempo sembrano appesantire il fardello che il musicista “impegnato” (perdona le virgolette) porti sulle proprie spalle, gravandolo di compiti apparentemente moralizzatori, permeati di una severità che quasi sempre è del tutto assente. Fare musica di un certo tipo, rifiutandone altra, per me è stato non solo assolutamente naturale ma anche incredibilmente divertente e appagante, un atto creativo luminoso e vitale.